手外科研修医を公募いたします

公募内容

| 対象 | 整形外科又は形成外科専門医取得後、手外科専門医を目指す医師 |

| 期間 | 1年間(短期も応談) |

| 給与 | 病院規定により支給 |

| 問い合わせ先 | 福本恵三 fukumoto@jikei.or.jp |

研修レポート

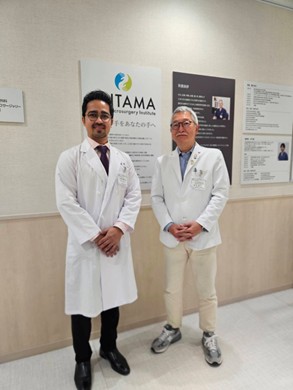

2019年7月〜2020年7月研修生 橋本瞬医師

2019年4月、埼玉慈恵病院に埼玉手外科マイクロサージャリー研究所が開設されました。ご縁がありまして、私は最初のフェローとして2019年7月から1年間研修させていただくことができました。まだ新しくできたばかりの施設でしたが、福本惠三先生、小平聡先生の両先生に加えて優秀なOTのメンバーも備わったチームでした。当時は仮設の外来で診療を行い、手術室数が少なかったため手術枠も少ないといった状況でしたが、現在は手外科専用の棟が建設されて外来や手術室が新設されています。 私は手外科医を志す整形外科医であって、それまでは主に骨折の治療に多く携わってきました。しかし、軟部組織の扱いやマイクロサージャリーに関する知識や経験は浅く、手外科の研修に加えて、形成外科医が持つ知識や技術を習得する必要があると考えていました。 実際の研修では、手外科の診療、指の再接着や皮弁などの術者・助手も経験させていただきました。助手として指導医の手術を見て、その後に自分でも執刀させていただいて、理想的な環境でした。 2人の指導医は常に学ぶ姿勢を持っておられ、医師を続ける限り何年経っても見習わなければならないと思いました。OTがカンファレンスに参加し医師と対等に意見を述べ、治療の改良点を検討していることは自分が今後働く病院でも取り入れるべきことだと思いました。 実りがあり楽しかった1年間の研修は、非常に短く感じました。長野県に戻ってきた今は、未熟なりにも手外科診療を行い、遊離皮弁やマイクロサージャリーも行うことができています。 最後に、福本先生、小平先生、手外科のスタッフ、それから心地よい環境で研修する機会を与えていただいた理事長先生・院長先生を始め病院の皆様に感謝の意を表します。

2021年4月~2022年9月研修生 坊英明医師

私は東京慈恵会医科大学形成外科学講座に所属しておりますが、この度1年間半、埼玉手外科マイクロサージャリー研究所で研修を受ける機会をいただきました。赴任した当初は手外科スペシャリストの先生方に囲まれた環境に非常に緊張しておりましたが、どの先生も私を温かく迎えてくださいました。外傷、変性疾患ともに多くの患者さんがいらっしゃり、手外科専門医の先生方のご指導のもと、外来や手術を通じてたいていの主な手外科疾患の患者さんの診療に携われたかと思います。毎週行われる術前・術後カンファレンスでは、ハンドセラピストの方々も参加され、患者さん1人1人の仕事や生活の環境や希望を考慮した上で最善と考えられる術式、術中の工夫、後療法について最新の知見を含めて熱い議論が行われ、大変有意義でした。学会発表の機会も数多くいただき、研究も始めさせていただきました。病院の他の科の先生方や病棟・外来・手術室のスタッフも協力的な方ばかりですし、手術室が増設され、マイクロサージャリートレーニング室ができるなど設備面でも充実してきています。これほど手外科とマイクロサージャリーに集中できる施設は少ないかと思います。半年でも長くこの病院にいたかったというのが本音ですが、この貴重な経験を今後の診療や研究に活かし、大学の後輩医師たちにも伝えてまいります。

2022年6~8月研修生 Patrick Michael V. Manalaysay , MD

Patrick Michael V. Manalaysay , MD From Sarangani Provincial Hospital- Malungon, Sarangani Province, Philippines

慣れ親しんだ環境から一歩踏み出すことは、当初はとても勇気がいることでした。埼玉慈恵病院での研修が始まるに際し、故郷を離れ、新しく慣れない環境に身を置き、これから3ヶ月間に研修を受けることへの不安は正直なところありました。しかし、到着してすぐに病院とスタッフ方々が私を気遣ってくれたので不安はすぐに解消されました。母国での研修では外傷の症例が中心でしたが、フェローシップ研修では今まで経験したことのない症例や、自分にとって足りていない分野を経験ができるプログラムを選びました。そのため埼玉手外科マイクロサージャリー研究所は手の外科をもっと学びたいと考えていた私にとって、まさにうってつけの病院でした。 3ヶ月間の研修では術前術後カンファレンスに参加し、術前評価、治療計画、術後評価について議論しました。また、毎週ジャーナルプレゼンテーションがありこの分野の最新の文献を学ぶことは、知識をアップデートするために欠かせないものでした。このカンファレンスで最も気に入ったのは、ハンドセラピストが同席し、患者さんが術後に適切タイミングで適切なリハビリテーションを受け、速やかに元の状態に戻れるようにみんなで検討していたことです。また、朝の回診では術後ケアの一環として患者さんを診察しました。このような学びの過程で術後のケアやリハビリテーションは術前計画や術中判断と同じくらい重要であることを学び、患者さんに総合的なケアを提供するためにはあらゆる段階が不可欠であることを実感しました。また、マイクロサージャリーのトレーニングも受けることができ、毎週トレーニングルームに通い様々なスタッフから基本やテクニックを教わり、マイクロサージャリーへの道を歩み始めるにあたってとても良い土台となりました。手術では腱移植、Dupuytren‘s拘縮、足趾移植、肘部管症候群、胸郭出口症候群、手の先天異常、CM関節症に対する様々な治療、遊離皮弁(SCIP、内側足底、血管柄付き骨移植)、DRUJの変形性関節症、切断指の再接着など、様々な手術を経験することが出来ました。 この素晴らしい研究所で研修できたことを大変光栄に思いますし、謙虚な気持ちにもなります。この経験では手の外科とマイクロサージャリーの分野で本当に多くのことを学べました。この研究所は、時間と専門知識を惜しみなく提供してくれ、私は非常に快適な学習環境で研修できました。私のように手外科医を目指す者にとって、最新の機器やさまざまな症例、そして何よりも、指導者としてこの分野における素晴らしい手術の技術と豊富な知識で私を導いてくれた人たちと一緒に仕事ができることは喜びでした。すべてに感謝し、この経験を決して忘れることはないでしょう。私がこの埼玉慈恵病院手外科マイクロサージャリー研究所で学んだ素晴らしい医療を故郷の整形外科医たちにも見せてあげられるよう、さらに研鑚し、学んだ知識を共有していきたいと思っています。

2023年4~7月研修生 Ronald A. Dela Peña, MD, DPBO.

Ronald A. Dela Peña, MD, DPBO. Veterans Memorial Medical Center, Quezon City, Manila, Philippines.

3か月の研修期間中、私の手外科医としての技術と専門性を形成する貴重な経験を積むことができました。研修環境は豊富な治療経験を与えてくれ、手に関連する様々な症状に触れ、経験豊富な手外科医や医療スタッフと共に働くことができました。

研修を通して手の外傷、再建手術、神経修復、皮弁手術、微小血管手術など、数多くの手術に参加する機会に恵まれました。これらの臨床経験により、手術手技、周術期管理、手の複雑な解剖学的構造を深く理解することができました。

医療スタッフとの共同作業は、手外科研修において極めて重要でした。私たちは、作業療法士、理学療法士、その他の医療スタッフかと密に連携を取りました。この連携したアプローチによって患者さんは包括的なケアを受けられるようになり、最適な機能回復を得るための手術の必要性とリハビリテーションの必要性の両方を学ぶことができました。

手術だけでなく、術前・術後カンファレンスや毎朝の回診にも積極的に参加しました。木曜日には、マイクロサージェリー研究室で実習を行い、マイクロサージェリーの技術を向上させる機会を得ました。学術的な探求もまた私の研修に欠かせないものでした。私は毎週、新しい手外科技術、新しい治療法の探求、患者の転帰の改善に焦点を当てたジャーナル・クラブに参加しました。学会にも出席し手外科の最新の進歩を知ることができました。

今回の研修環境は私の技術を磨いただけでなく、思いやりと共感という深い感覚を学びました。手の疾患が個人の生活に与える影響を目の当たりにし、私は患者中心とした医療を提供し、開かれたコミュニケーションをとり、各患者に特有の要求に合わせて治療計画を立てることの重要性を認識しました。

埼玉慈恵病院での手外科研修は、最新の手術手技、エビデンスに基づいた実践、そして患者中心のアプローチを重要視し、包括的なケアを提供するための確固たる基盤を私に与えてくれました。この研修で得た指導と経験は今後の私の手外科医としての診療を形成し続けるでしょう。今回の研修を私は一生感謝して参ります。

2023年研修生 Paul Christian A. Bejosa, MD

Paul Christian A. Bejosa, MD. Orthopaedic Hand and Microsurgery East Avenue Medical Center Quezon City, Philippines

埼玉手外科マイクロサージャリー研究所での研修について、深く感謝し、謙虚な気持ちで報告させてもらいます。この権威ある施設は私の技術的な能力を磨いてくれただけでなく、手外科・マイクロサージャリーという複雑な分野に取り組む私のプロフェッショナルとしての姿勢を形成してくれました。結論から言うと今回のフェローシップ研修は、個人的にもプロフェッショナルとしても大きく変貌を遂げる経験となりました。最新の技術を実際に体験し、初期診断から回復過程までの外科的習熟度を高めることができました。どのような状況にも効果的かつ効率的に対処するために必要な技術を身につけるけることができました。

様々な症例を経験することで必要とされる経験と知識を得ることができ、技術にさらに磨きをかけることができました。小平先生、小池先生、岡田先生、そして共に研修した山木先生には手術用顕微鏡やマイクロサージャリー機器の基本と技術を教えていただきました。また、福本先生による実技試験もあり緊張の連続でしたが、マイクロサージャリー中の平静さを保つことのの重要性を学ぶことができ、楽しい経験でした。

本施設のスタッフ、特に福本医師はトップクラスの医師です。彼らの専門知識に加え、指導や教育に真摯に取り組む姿勢が学ぶ環境を整えてくれました。彼らの指導は手外科とマイクロサージャリーの繊細で精密さに対する私の理解を深めることができました。手外科医、看護師、ハンドセラピストという専門職間の協力関係は、この高度に専門化された分野におけるチームワークの大切さを教えてくれました。手術の成功と包括的な患者ケアにおける各チームメンバーの重要性を認識しました。しかし、私が学んだ知識・技術・姿勢以上に価値があったのは、研修中に出会った友情です。フィリピンの家族と離れて3か月間滞在するのは簡単なことではありませんが、福本先生のチームが私を家族の一員として受け入れてくれたおかげで、私の研修は精神的な面で安定したものとなりました。研修期間中、揺るぎないサポートと指導をしてくれた埼玉手外科マイクロサージャリー研究所のチーム全員に感謝し続けます。

2023年研修生 Dr Loren Lantin

Dr Loren Lantin. East Avenue Medical Center

埼玉手外科マイクロサージャリー研究所での3か月間の研修では、フィリピンから手外科医を志す者として、技術を磨くための充実した期間を過ごすことができました。この経験により私は斬新な手術手技や包括的な患者へのアプローチに触れ、多様な症例に対応するために極めて重要な基礎を学ぶことができました。

3か月の研修では毎日の回診やカンファレンスに参加する機会に恵まれました。また、作業療法士を含む多職種チームと連携し、術前・術後の管理を評価し、治療法を検討しました。手術前後の患者にとって最良の手術とリハビリテーションについて、皆で議論したのです。これらの議論は多くの場合、適切な論文に基づいたものであり、治療法に対する私の理解を広げただけでなく、最適な回復のための患者中心のアプローチの重要性を強調するものでした。

また、理論的な知識だけではなく、マイクロサージャリーの技術を学ぶ機会にも恵まれました。日々の手術の合間に指導医の下、この技術が私の将来に果たす重要な役割を認識し、日々の練習に打ち込みました。

多くの手術症例に触れることで、かけがえのない知識と技術向上の機会を得ることができました。また、埼玉県立小児医療センターでも週1回の研修を行うことで、上肢先天症例にも触れることができ、この専門分野での理解がさらに深まりました。

埼玉手外科・マイクロサージャリー研究所で過ごした時間は、単に仕事上のターニングポイントであっただけでなく、深く謙虚で変容に満ちた経験でした。専門知識を教えてくれただけでなく、私をプロフェッショナルなチームの一員として受け入れてくれた同僚たちの揺るぎないサポートと指導に深く感謝しています。彼らの模範的な倫理観、人間的な温かさ、卓越性は、私の将来の手外科医としての理想像に深い影響を与えました。この研修で身につけた知識と技術は母国に帰ってからも必ず生かすつもりです。この貴重な経験を振り返りながら、身につけた知識と技術を将来の患者に還元すべく、感謝の気持ちでいっぱいです。埼玉手外科マイクロサージャリー研究所は、私の手外科人生の礎として、私の心の中で永遠に特別な位置を占めることでしょう。

2024年研修生 Radesh R Menon MD

Radesh R Menon MD. From Belenus Champion Hospital, Bangalore

埼玉手外科マイクロサージャリー研究所でのフェローシップは、私の医師としてだけではなく人間的な成長を大きく形作った深遠な旅であった。上肢手術の卓越した施設として認められているこの施設は、専門知識、精度、最新の技術を組み合わせて最先端の治療を行っていた。

私の経験で特に印象的であったのはスタッフ達の姿勢であった。膨大な知識があるにもかかわらず彼らは常に親しみやすく、専門知識を共有し、指導を提供することに熱心であった。私が受けたメンターシップは比類なく、手術の「方法」だけでなくそれぞれの決断の背景にある「根拠」も学ぶことができた。また、リハビリテーションチームは、手のリハビリテーションや機能訓練に関する貴重な情報を提供し学習環境をより豊かにした。

私のフェローシップにおける重要な学びは、特にマイクロサージャリーの包括的なトレーニングであった。複雑な手や上肢の機能を再建するために必要な、緻密なマイクロササージャリーの技術を習得するための費やした膨大な時間は有意義であった。高水準な治療と多様な症例数により、日々知的刺激と専門的技術、技術的な能力、診断の洞察力を向上することができた。機能的な結果と整容的結果の両方を達成するためにスタッフが行っていた綿密なアプローチは、私に深く響いた。

フェローシップ期間中の日本の医療現場における文化的背景についても深い理解を与えてくれた。フェローシップの範囲を超えて、メンター達はアットホームであり、日本の文化と魅力を理解し探求する機会を与えてくれた。

私が築いた友情、磨いた技術、得た知識はすべて、私の職業的アイデンティティにおいて不可欠な一部となった。このような権威ある埼玉手外科マイクロサージャリー研究所の一員であったことに深く感謝し、フェローシップで得られた価値観や技術を今後のキャリアの中で生かしていけることを楽しみにしている。